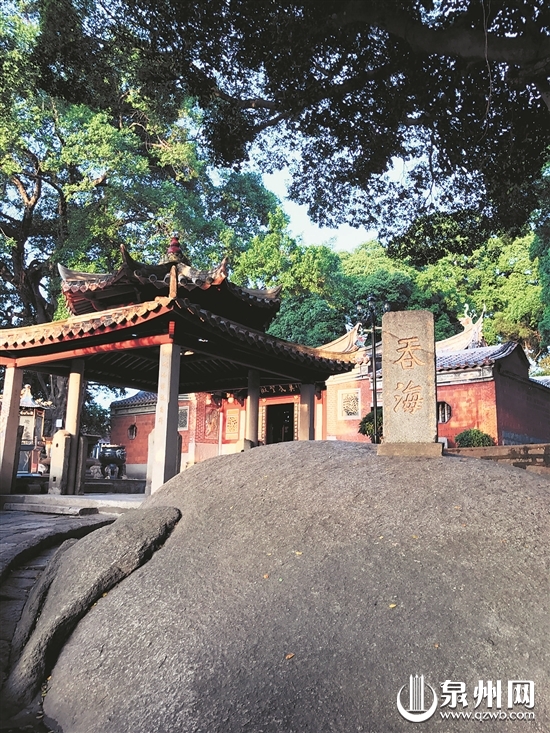

“吞海”石碑為明朝晉江縣令韓岳所立 祭海儀式 祈福于民 江口碼頭(即文興碼頭、美山碼頭),歷經宋、元、明、清四個朝代,一直是古泉州海外貿易的重要碼頭。為祈求商舶往返平安,宋時泉州郡守就將真武廟作為望祭海神的勝地。據《泉州府志》記載:“玄武廟,在郡東南石頭山,人煙輳集其下,宋時為郡守望祭海神之所”。據載,宋代泉州郡守每年要兩次率官員到這里舉行祭海儀式,祈求玄武大帝庇佑。端午前后的“回舶祭海”、秋冬時節的“遣舶祭海”,被當作固定的官方祭祀來操辦。 南宋泉州太守真德秀親自撰寫的《真武殿祝文》尚存,便是這段歷史最好的佐證。《欽定四庫全書》收錄的《西山文集·卷五十三》有“真武殿祝文”,文稱:“于皇上圣威,神在天誕,降福澤于民,俾有寧宇。某之祗事,為日久矣。叨恩分閫,而靈宮在焉。涖事之初,敬伸謁欵。江湖之間,沴氣易作,尚惟慈憫,弭于未然。區區之誠,仰蘄昭鑒。”泉州太守親自向神靈禱告,一方面體現對祭海儀式的重視,另一方面也反映出當時泉州海外貿易迅猛發展的態勢。 真武廟因其所據有的地理位置,及其所具有的神性,在泉州備受認可,玄武大帝被尊為海神。真武廟是泉州海神信仰的重要史跡,見證了泉州港繁榮時期中國沿海獨特的海神崇拜和海洋觀。大海的陰晴不定,讓收獲和風險并存,古人唯有借助“神力”來提升在海上冒險的勇氣,這是靠海生活之人堅強粗礪的生命哲學的一種體現。 歷代官員賢達、文人墨客為真武廟留下了許多墨寶、楹聯和匾額等人文景觀,既可供后人品味、欣賞,也為歷史研究提供了不少佐證。值得一提的是,真武廟還有著一段紅色的革命歷史記憶。據介紹,上世紀三四十年代,緊鄰真武廟的西北邊有個法江小學,真武廟的部分廂房也為學校所用。新四軍政治部組織部部長李子芳(石獅永寧人),接受黨組織的安排,來到法江小學,以教書作掩護,開展地下活動,傳播革命思想,就住在真武廟的廂房內。他指導學生成立自治會,還創辦了《萌芽》刊物,對當時的學生和進步青年產生了積極的思想影響。 隨著閩南華僑移居南洋,眾多泉州民間信仰也隨之傳播到了東南亞,這其中就包括玄天上帝信仰。泉州海交館專家李玉昆曾表示,印尼雅加達丹絨玄天上帝廟就是清代僑居印尼的泉州人修建的,廟中有楹聯:“尺劍除邪魔,特表奇勛振泉郡;寸志護民物,宜興禋祀昭吧邦。” (記者 吳拏云 通訊員 鄭冰芳 文/圖(除署名外)) |

- 關于我們/廣告服務/法律顧問

- 閩ICP備案號(閩ICP備05022042號)

- 泉州市豐澤區融媒體中心 地址:泉州市津準街31號

- 郵政編碼:362000 聯系電話:0595-22505096

- 不良信息舉報電話:0595-22505995 舉報郵箱:fzqwxb@163.com

- 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327

- 泉州市豐澤區版權所有 未經授權,不得轉載或建立鏡像